木津川千年物語(6)お茶戦争

堺出身の僧「行基のまち」として探訪を続けた木津川市は、千利休が絶賛した宇治茶の産地でもありました。前回の記事では、日本で唯一茶業科があった京都府立木津高校で、茶の湯のもととなった「茶香服(ちゃかぶき)」についても知りまし […]

人気記事

堺出身の僧「行基のまち」として探訪を続けた木津川市は、千利休が絶賛した宇治茶の産地でもありました。前回の記事では、日本で唯一茶業科があった京都府立木津高校で、茶の湯のもととなった「茶香服(ちゃかぶき)」についても知りまし […]

堺出身の僧・行基の足跡が色濃く残る「行基のまち」として訪れた京都府木津川市。その探訪を続けるうちに行基だけでなく、堺と響きあうキーワードが幾つもあることに気づくようになりました。 今回は、山城エリアの中でも歴史的な景観が […]

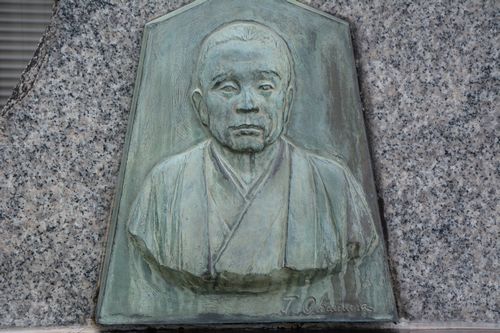

明治時代の将棋界は、江戸時代の家元制が崩れ混迷の時代だったようです。家元でない最初の名人・小野五平も品格や名声で選ばれた側面がありました。小野の就位に一時は果たし状を送り付けたのが阪田三吉のライバル・関根金次郎でした。小 […]

村田英雄の演歌「王将」では「うまれ浪花の 八百八橋」と歌われる棋士・阪田三吉ですが、実際の生まれ故郷は現在の堺市堺区協和町になります。中世には塩穴、江戸時代には舳松村の一部で、差別にさらされる集落でした。明治に入ると、四 […]

■守子の将棋指し 2017年。負け知らずの中学生棋士が、将棋界を越えて話題になっています。しかし、今から100年以上の昔、堺生まれの将棋界を越えたヒーローがいました。そのヒーローの名前は阪田三吉。むしろ、「阪田三吉は堺出 […]

大阪夏の風物詩「住吉祭」後半のメインイベント、それが「神輿渡御」です。お祓いの神さまとして有名な住吉大神が神輿に担がれ、年に一度大和川を越えて堺のまちまでお出ましになり(=渡御)、堺の宿院頓宮でお祓いを行う、というもの […]

「土用の丑の日」にはウナギを食べる。この誰もが知る習慣を作り出したのは、江戸時代に生きた1人の風変りな男でした。その男とは平賀源内。発明家としての印象が強いかもしれませんが、博物学者、作家、陶芸家、画家と万能の天才だった […]

▲ペー族の家型厨子(写真提供:横山廣子) 日本の暑い夏。8月といえば、お盆のシーズン。 亡くなった祖先を祀るだけでなく、原爆や終戦といった先の戦争に関する記念日もあり、「生」の盛りでありながら、死者を悼み「死」を想うのも […]

堺市博物館の学芸員橘泉さんに、百舌鳥古墳群と古市古墳群を取り上げた企画展「シークレット・オブKOFUN」のお話を伺ったところ、最新の知見に基づく古墳時代の魅力に触れることができました。一体古墳時代の魅力とは何なのでしょう […]

大仙陵古墳(仁徳天皇陵古墳)に隣接し、百舌鳥古墳群に囲まれた堺市博物館で、古墳をテーマにした企画展「シークレット・オブ・KOFUN」が開催されます。百舌鳥・古市古墳群のユネスコ世界遺産登録は堺市も力を入れているところ。 […]

Remodalテスト

Write something.