ミュージアムへ行こう! 歴史を遺すドラマがあった!!「わたしたちの歴史を編む-『堺市史』とその時代-」(3)

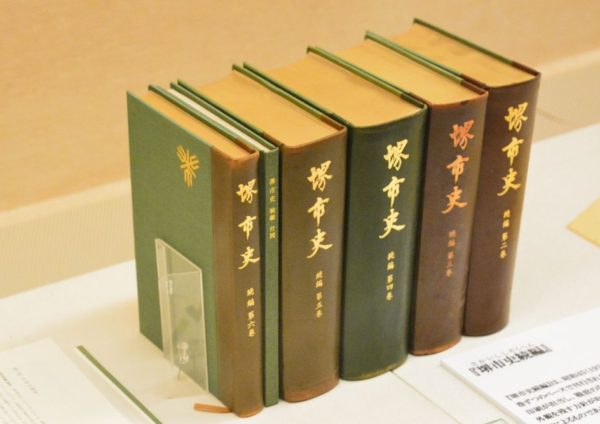

いまだに評価の高い『堺市史』は、明治の挫折を乗り越えて(第1回記事)、大正13年(1924年)に市史編纂室が置かれ昭和4年(1929年)に刊行が始まりました。京都帝国大学教授三浦周行を監修に、エリートの中村 […]

ミュージアム

いまだに評価の高い『堺市史』は、明治の挫折を乗り越えて(第1回記事)、大正13年(1924年)に市史編纂室が置かれ昭和4年(1929年)に刊行が始まりました。京都帝国大学教授三浦周行を監修に、エリートの中村 […]

堺市博物館の2019年最後の展覧会は「わたしたちの歴史を編む-『堺市史』とその時代-」。テーマとなっている堺市史は、刊行から90周年となる古典ですが、堺に関する昔の事を調べるならば、まずページをめくるのは堺 […]

堺市の過去を何か調べようとすると、まず紐解いてみるのが「堺市史」という書物です。 「堺市史にこう載っていた」「堺市史を見てもわからなかった」 答えがそこなってもなくてもまずは堺市史にあたる……堺市史は堺の歴 […]

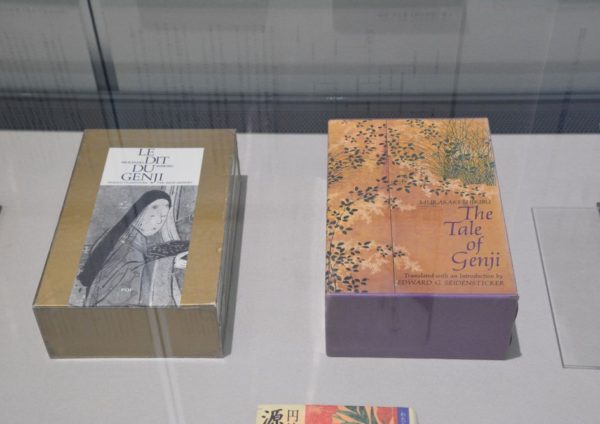

実家の和菓子屋『駿河屋』の帳場で古典作品に親しみ身につけた教養が、後の芸術家与謝野晶子を生む土壌となりました。この古典作品がどこからやってきたのかというと、実は祖母と父の蔵書だったのだそうです。食卓でも歴史上の偉人トーク […]

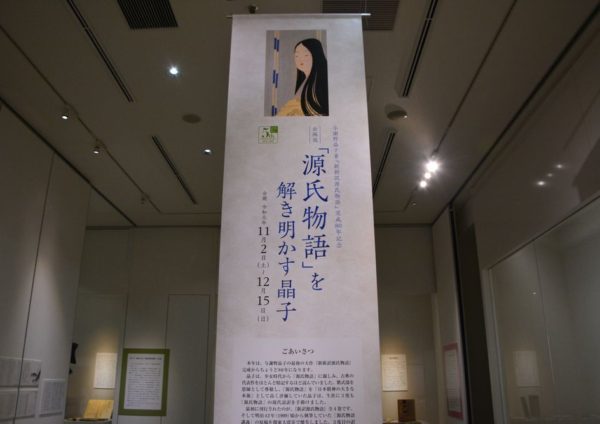

堺市の歴史的偉人の二枚看板といえば、“茶聖”千利休と、”情熱の歌人”与謝野晶子ということになるでしょう。両者にいえることですが、”茶聖“や”情熱の歌人”というキャッチフレーズにとどまらない幅広く多面的な活動 […]

昭和のいつの頃までか、堺の商家にはちょっとした習慣があったそうです。それは、お茶と能楽の謡を習うこと。女性ならそこにお花も加わります。お正月には、家族揃って1年の始まりを謡で祝ったのだとか。 今の堺区材木町山之口筋という […]

明治から平成まで3世紀を生き抜いた近代から現代の高僧・立花大亀は、堺の小間物屋に生まれました。20才で得度し、臨済宗大徳寺の第511世にまで登り詰め、政財界にも大きな影響力をもったという破格の人物です。 生 […]

明治から平成まで。19世紀から21世紀まで、3世紀を生きた堺の偉人がいます。 その名は立花大亀。臨済宗大徳寺派の大本山大徳寺の第511世で、政財界に大きな影響力を持ち、戦災で焦土と化した堺の文化復興に貢献し […]

2つのケースが入れ替わったという、「さかい利晶の杜」千利休茶の湯館。 事前情報を聞いた時は、なんだか地味な更新という印象でしたが、実際に取材にうかがって担当の学芸員・三好帆南さんに解説をしていただくと、実は […]

堺市の文化観光施設「さかい利晶の杜」の名物学芸員矢内一磨さんから、「さかい利晶の杜の展示が変わったので、取材に来ませんか」という連絡をいただきました。 展示が変わったといっても、展示ケースの内容が入れ替わり、キャプション […]

Remodalテスト

Write something.