連載第2回 5月の風は雛罌粟色<1>

「与謝野晶子の百首かるた」より

ああ皐月仏蘭西の野は火の色す君の雛罌粟われも雛罌粟 晶子

(アアサツキ、フランスノノハ、ヒノイロス、キミモコクリコ、ワレモコクリコ)

歌集『夏より秋へ』

■1912年(明治45年)5月5日日本を出発した与謝野晶子(34歳)は、5月19日、パリ北駅に到着した。 駅には、前年の11月、ひと足さきに渡欧した夫の寛が晶子を迎えてくれた。わずか半年ばかりの別離 ではあったが、夫を見送り、寛の居ない東京の家で淋しさをかこち、晶子は下記のように歌詠している。

「与謝野晶子の百首かるた」より

君こひし寝てもさめてもくろ髪を梳きても筆の柄をながめても晶子

歌集『青海波』

愛しい夫に再会した晶子の心は、喜びで胸が張りさける思いであったであろう。ときは5月、フランス の田園はコクリコの花で埋められていた。コクリコとは、ひなげし(ポピー)のことだ。

■寛との合著『巴里より』(大正2年5月金尾文淵堂刊)によれば、晶子は<窓掛の間から野生の雛芥 子の燃える様な緋の色が見える>と記述し、<寛ははく麦と葡萄で青白んだ平野の面に赤と、紫の美しい 線を彩どるのは、野生の雛罌粟(コクリコ)と矢車草とが、総ての畦路と路傍とを埋めて居るのである>と書いている。

渡航以前より、寛はフランス語を学んでいた。晶子は<ひなげし>と日本名でいっているのに対し、さす が、寛はフランス風に<コクリコ>と同じ花でもいい方が違うのがおもしろい。

帰国して巴里の感想を歌 にしたとき、晶子はフランス風に<雛罌粟>を用い、異国的な花のイメージを、私たちに大きくアピール した。(筆者の少女時代に見たレンゲ畑は、赤いじゅうたんを敷いたようだった)

晶子のいう<窓掛の間>とは、明治45年5月、夫の跡を追い巴里におもむくとき、船旅は高価なので 、渡欧費節約のため福井県敦賀港からウラジオストック港に渡り、シベリア鉄道で巴里に行く が、その旅の終わりに近づいたとき、緯度の高いシベリヤ平原は5月といえども、まだまだ冬景色だった。窓掛の間からのぞくとフランスの田園の、燃えるように、まっ赤な雛罌粟 の花が目に飛びこんだのが衝撃的だったのだろう。そのカルチャーショックを歌人晶子は、日本の 文学、31文字の短歌で表現した。

晶子短歌が私たちを魅了するのは、語彙の豊富さで綴られた、暗喩(メタフォア)直喩(シミリ)、 比喩の絶妙さであろう。巴里の印象は、歌集『夏より秋へ』に収載している。

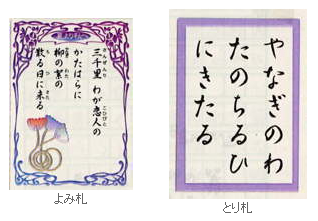

「与謝野晶子の百首かるた」より

与謝野晶子の百首かるた 歌集『夏より秋へ』

三千里わが恋人のかたはらに柳の絮の散る日に来る 晶子

(サンゼンリ、ワガコイビトノ、カタハラニ、ヤナギノワタノ、チルヒニキタル)

歌集『夏より秋へ』

彼女がパリに着いた日(5月19日)は春の盛りで、シャンゼリゼエ通りには柳の絮が散っていた。

私ごとになるが、平成10年4月18日に京都市内を散策した。 その折、祇園白川ほとりの柳並木は風に吹かれて絮が飛んでいた、私は晶子の上記パリの歌を想定し、日本と巴里の緯度の差を認識した。

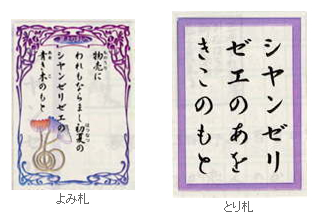

「与謝野晶子の百首かるた」より

物売にわれもならまし初夏のシヤンゼリゼエの青き木のもと 晶子

(モノウリニ、ワレモナラマシ、ハツナツノ、シャンゼリゼエノ、アオキコノモト)

歌集『夏より秋へ』

都会の雑踏を離れて静かな山村を訪れたときや、二度と行けないだろう外国の美しい街を 旅行したとき「誰もがこんなところに1日でも住んでみたい」とねがう。

晶子も<私は花売りになり、巴里の町で暮らそう>と歌っている。私が感心するのは…なんとなく住みた い…と思うだけでなく、彼女は現実に生活費まで考えているところ。職業は女らしく、花売り娘を選んだ。。

1912年5月に渡佛。その7月に明治天皇が崩御され、年号は大正元年となった。 巴里にも悲報が届く。明治時代、歌壇のリード的立場だった夫妻の心は重い。彼らは巴里を離れ、イギ リス・ベルギー・オランダに遊ぶ。晶子は、日本で留守番をしている7人の子供たちのことが気がかりで、ノイローゼ状になる。

巴里の街角に群れている鳩さえも、可愛い子供の顔に見える。夫が慰さめても「日本へ帰りたい」とい ちずに思いつめる晶子だった。在佛中の近江医師の診察で、晶子の妊娠がわかる。

「日本で出産する方が安全」とす すめられ、安定期の11月に巴里マルセーユ港から、夫に先だち、またひとりで晶子は日本へ向かう。もう夫 のことよりも、子供たちに会える喜びが、彼女の心中を占有していた…。

淡路花博(ジャパンフローラ2000)会場に

咲いていた雛罌粟の花 (筆者・撮影 5/18)