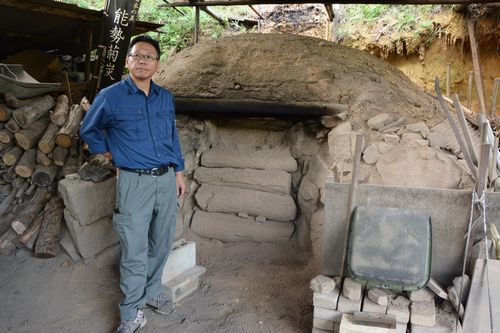

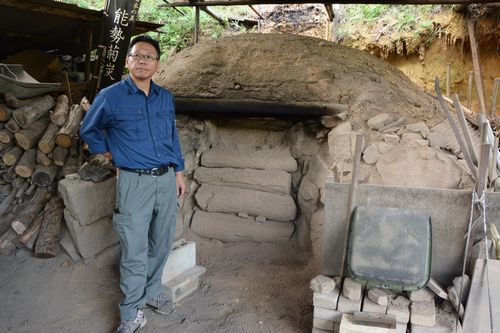

千利休が見出した”炭”の美 能勢菊炭 (2)

茶の湯においては裏の仕事だった「炭」は、千利休によって表に出され、茶の湯という総合芸術の中に組み込まれました。「菊炭」が、その姿を保ったまま白い菊となり、最後に灰となって崩れ落ちる様は、時の移ろいを感じさせ […]

伝統/ 工芸

茶の湯においては裏の仕事だった「炭」は、千利休によって表に出され、茶の湯という総合芸術の中に組み込まれました。「菊炭」が、その姿を保ったまま白い菊となり、最後に灰となって崩れ落ちる様は、時の移ろいを感じさせ […]

貧しい民衆のために灌漑事業に取り組み、国の法を破ってでも街中での布教活動を続けた僧・行基。事業と同時に建築事務所兼修行道場として建てた院は、記録によれば四十九院余になりますが、行基開基の伝承が残る寺院は北日本から南九州ま […]

土の匂いが、その人からはしたのではないでしょうか。 日本史には必ず登場する僧・行基は、奈良の大仏造立に協力し、また貧しい人と共に多くのため池や橋を作った人物です。宗教家としての枠には収まらない、日本の僧侶としては他に類を […]

伊予大洲藩のお抱え鉄砲鍛冶で、最盛期は60藩もの大名と取引のあった日本一の鉄砲鍛冶・井上関右衛門は広大な鉄砲鍛冶屋敷を遺しました。鉄砲作りも鍛冶屋も辞めた今も、第二次世界大戦の戦火を免れたこと […]

江戸時代後期鉄砲需要が減る中、堺の鉄砲鍛冶・井上家は、10代目関右衛門寿次(ひさつぐ)の時に、お抱えの伊予大洲藩をはじめ北は福島県から南は鹿児島県まで60藩に出入りする日本一の鉄砲鍛冶となり […]

「種子島」といえば、16世紀に日本に伝わり、戦国時代を席巻した火縄銃のこと。 歴史ファンや歴史ゲームファンなら、堺が火縄銃の一大生産地であったことをご存じでしょう。堺区北旅籠町に「 […]

「櫻井神社のこおどり」として知られるこおどりは、元来は上神谷の鉢ヶ峯寺地区に数百年の昔から伝わる國神社の神事でした。(前篇) 現在は、上神谷(にわだに)地区全体の神事として大切にされているのですが、なぜそう […]

堺の舞踊として良く知られるものに「雀踊り」と「こおどり」があります。似た語感からか、混同されることもありますが、戦国武将・伊達政宗に呼ばれた堺の石工が、築城祝いに仙台で踊った踊りにルーツを持つ「雀踊り」に対 […]

■火花飛ぶ炎の鍛冶場 ▲炉から取り出したばかりの鉄塊に最初の一撃。盛大な火花が飛び散ります。 力強く振り下ろされた鎚が赤い鉄を叩いた瞬間、爆発音と共に火花が飛び散りました。悲鳴に似 […]

日本で唯一個人が所有する能舞台である堺能楽会館。館主である大澤徳平さんは、江戸時代から続く酒造業の大澤徳平商店の9代目になります。明治に入って店を発展させた6代目が日本最初の世界一周旅行に参加したり、8代目の鯛六さんは1 […]

Remodalテスト

Write something.