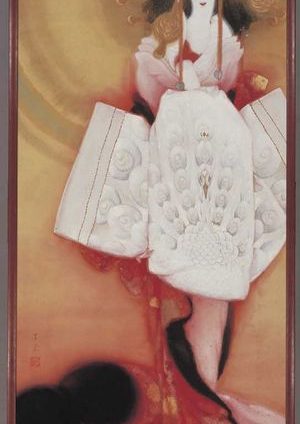

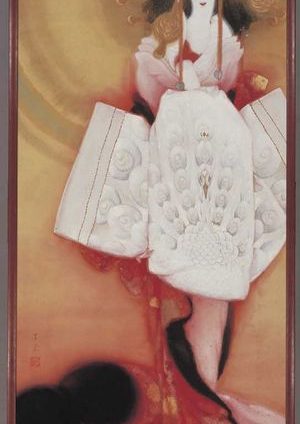

華やかな着物の袖から出た白い手と影絵のコントラスト。リアルに描き込まれた着物と、肌の質感も繊細に描かれた優雅な舞妓の美人画です。展覧会のパンフレットにもなっているこの絵のタイトルは『影絵』。

全体としても美しく、どこを切り取っても美しい絵ですが、ふと引きつけられるのは舞妓の目かもしれません。『影絵』遊びをしている舞妓の目は伏し目がちで、感情が見えないが故に、いっそう押し殺した感情がそこに込められているようにも見えます。美しい外見の奥に隠された内面にも思いを馳せさせられる一枚です。

作者は明治から昭和にかけて活躍した女性日本画家の島成園。京都の上村松園、東京の池田蕉園、そして大阪の島成園で「三都三園」と並び称された近代日本を代表する画家の1人ですが、実は生まれは堺市の堺区熊野町なのです。

ですから、島成園の生家と目と鼻の先の「さかい利晶の杜」で、企画展『堺に生まれた女性日本画家 島成園』が開催されたのは、当然といえば当然でしょう。一体、島成園とはどんな魅力をもった画家だったのでしょうか。学芸員の松浦さんにお話を伺いました。

|

| ▲『影絵』(大正初期/堺市蔵) |

■芸術を愛する家庭に生まれて

今回の展覧会は、2020年の東京オリンピックの応援プログラムとして、日本独自の文化である日本画を世界に伝えるという目的で開催されたものです。「三都三園」と称された島成園は世界に通じる価値があるということでしょう。松浦さんは言います。

「それだけでなく島成園は、同時代を生きた同郷の与謝野晶子を非常に尊敬していました。文章としてもそれを残しています。なので、(与謝野晶子記念館である)『さかい利晶の杜』で展覧会をするにはふさわしい人物だと言えます」

しかし、この島成園個人をまとまって取り上げた展覧会というものは、これまでほとんどなかったのだそうです。

「昨年(2018年)も美人画展が多く開催され、必ずといっていいほど島成園の作品は含まれていましたが、島成園個人をテーマとした展覧会は私が調べた限りでも見当たらず、『希少な機会』と表現しましたが、ひょっとしたら過去にはなかったのかもしれません」(松浦)

堺出身ということが知られていないのもそんな理由もあったのかもしれません。

そんなこれまでの不遇を補うように、この展覧会では作品と共に成園の生涯を追うことが出来ます。

|

| ▲現在の熊野町界隈。太平洋戦争の堺大空襲での被害が最も激しかった一帯で、成園の生家の付近も焼け野原になり、当時の面影は残っていないだろう。 |

島成園は、1892年(明治25年)(堺区の)熊野町東3丁の生まれ、父は襖を描く町絵師の島栄吉、母は千賀といい、千賀の実家は堺区にあった乳守遊郭の大茶屋でした。成園は、戸籍上はこの母の実家の養女で、本名は諏訪成栄(なるえ)といいます。

島家は、家庭としては中流家庭だったのではないかと思われますが、父の栄吉は趣味人で、芸術への純粋な憧れを持つ人物でした。職人的な絵師であることに飽き足らず、芸術家である画家になりたかったようです。その想いは、息子で成園の兄である島御風(本名:島市治郎)に託されました。栄吉は御風には絵を学ばせましたが、成園を画家にとは思っていなかったようです。成園は、宿院尋常小学校と堺女子高等小学校に通い、家政や手芸といった女性としての教育を受けていました。しかし、少女成園は、御風の絵の具やスケッチブックで遊び絵への興味を募らせていきました。

その後、成園13才頃に島家は大阪市の島之内へと引っ越しをします。花街があり、文化人も多く住む華やかな界隈です。道頓堀と長堀に挟まれたエリアで、今でも大阪・関西の人には繁華街としておなじみのエリアですね。

島家の大阪市移転の理由はよくわかっていませんが、成園の学業の区切りが良く、兄の御風が図案家・画家として独立する時期が重なったということかもしれません。

「(島之内)近くに住んでいた親戚を頼ったのではないかという説もあります。また、美人画の大家北野恒富が暮らしていて交流がありました」(松浦)

島之内へ引っ越してからは、成園は兄の団扇絵を描く仕事を手伝ったりするようになります。同時に画家として作品制作もはじめ、地元の展覧会で受賞するようになります。

| ▲さかい利晶の杜2階企画展示室では3章に分けて丁寧に島成園の生涯・作品・業績などを取り上げている。写真左に見える掛け軸が『指輪』(明治末期/個人蔵)。 |

展覧会ではこの頃に描いた『指輪』という作品が展示されています。

襖から半身を覗かせた着物姿の女性を描いた絵です。襖によって空間を切り取る構図は北野常富の影響もあるとか。襖に添えられた左手の薬指に指輪がはめられており、小さく描かれた指輪に視線が集まるように意図されているのが、なんとも憎い表現です。静謐さの中に物語性を感じさせる絵を、まだ10代の少女が描いたことに驚かされます。

そして、ほどなく全国がこの早熟の才能を知ることになるのです。

■大阪画壇に現れたスター島成園

大正元年。島成園、20才。舞妓2人が街角でたたずむ姿を描いた『宗右衛門町の夕』が、第六回文部省美術展覧会において入選します。

入選実績の乏しい大阪の画壇から、まだ20才の若い女性が美人画で入選したということで、成園はにわかに脚光を浴びます。その名は全国に知れ渡り、作品の注文が急増しただけでなく、弟子入り志願や贈り物まで押し寄せたそうです。

どうやら、若い才能が、特に若い女性が頭角を現すと過剰な大騒ぎをするのは、当時も今の日本とまるで同じようです。そして、持ち上げる熱量が大きいほど、嫉妬の暗い情念が生まれることも……。

|

| ▲『宗右衛門町の夕』〈絵はがき〉(大正元年/個人蔵)。 |

ですが、ひとまずは作品を鑑賞してみましょう。

「さかい利晶の杜」の展示会場には、受賞した『宗右衛門町の夕』の絵はがきと、そこに描かれていた2人の舞妓のうち右側の舞妓を抜き出して描いた作品『宗右衛門町之夕』が掛け軸で展示されています。

「残念ながら『宗右衛門町の夕』は今どこに行ってしまったかわからないので、絵はがきをお借りして展示しています」(松浦)

こうして人気作家になった成園は、ひたすら画業にいそしんだようです。

着物やかんざしの細かなディテール、人物のリアルな表情を得るために、御茶屋に乗り込んで実際に舞妓たちをモデルにもしました。堺の遊郭育ちとはいえ、20才そこそこの若い女性が”女だてらに”と形容されるような大胆さです。しかも、成園はあまり身なりにかまわないタイプの画家でした。展覧会場にも飾られている成園の写真を見ると、ひたむきな瞳が印象的な整った美しい横顔ですが、髪の毛はあちこち跳ねていて、元気よく遊んだ後の幼女を思わせます。白粉の薫り漂う花街に、無造作な髪のまま絵筆を握って乗り込む成園は、なかなか場違いで漫画的な存在だったことでしょう。

|

| ▲『祭りのよそおい』(大正2年/大阪中之島美術館蔵)。 |

そんなリアルにこだわる成園らしさが大きな画面全体からあふれ出ているのが、翌年にも褒状を得た『祭りのよそおい』です。祭りに出かける前の4人の子どもたち、その着物やアクセサリーには、子どもたちの家庭の貧富の差がはっきりと反映されており、表情や態度で子どもたちの間に漂う関係性が残酷なまでに描かれています。一見、愛らしい子どもたちを描いた絵ですが、リアリティを追求することで、まるで報道写真のような社会的なテーマを感じさせる一枚になっています。

こうした数々の名作を生み、最初の文展入選は決してフロックではなかったことを成園は自ら証明していきます。

■漆黒の”無題”

|

| ▲展覧会では成園の家族についても取り上げている。左の写真は養女となる岡本成薫の『客』(岡本成薫 昭和初期/星野画廊蔵)。 |

青春のエネルギーをひたすら絵に注ぐ成園を、周囲はどのような目で見ていたのでしょうか。現代でも芸術に無理解な家族との衝突は、多くの若き芸術家やその卵が直面しがちな葛藤です。成園が生きた時代は、明治から大正にかけての時代で、まして成園は女性です。

しかし、父の栄吉は成園の最大の理解者でした。

「男性社会の絵の世界で女性がやっていくのは大変だからと、画会や研究会があると、お父さんが成園についていったのだそうです」(松浦)

なんとも微笑ましい光景です。成園も、父について書き残しています。

「父は絶対に私の絵の賛美者でございました」(図録より。「現代女名人傳」『主婦之友』1921年)

母の千賀も成園の身の回りや内弟子の世話をするばかりか、絵のモデルになることもあり、両親ともに成園の熱心な応援団でした。

では、兄で同業者の御風はどうだったのでしょうか。絵を描く兄の姿を見て画家への道を進み、仕事の手伝いもした成園にとって御風は自身を絵の世界へと導いた存在です。御風も成園と同時に文展に入選したことからみても、才能のない画家ではありませんでした。しかし、時代の寵児となった成園との差は歴然です。

「御風について資料があまり残って無くて詳しいことはよくわかりませんが、成園も文展の入選の遅かった兄のことを気遣っていた様子が窺えます」(松浦)

追い抜いていく妹の後ろ姿を、御風がどんな想いで見つめていたのか、私たちは想像するしかできません。

|

| ▲『無題』(大正7年/大阪市立美術館)。島成園を代表する一枚。 |

一方、世間はセンセーショナルに登場した若い女流画家に、興味本位の視線を向けます。

芸能人さながらに、著名人・人気力士らとの根も葉もない恋愛ゴシップ記事が書き立てられます。強い光ほど周囲に濃い影を生むように、適齢期を過ぎても結婚せずに、男性社会の絵の世界で活躍する成園に対するやっかみ、嫉妬が渦巻き、好奇の目が向けられていたのです。

そんな中、生まれた作品が『無題』。この展覧会の中でも最もインパクトのある作品の一つです。

『無題』は、成園の自画像で、漆黒の着物を着た女性の顔に、実際の成園にはない痣が描かれ、その瞳はまっすぐに正面を見据えています。

“女流”作家故の誹謗中傷で負った傷だからこそ、それは(女性の価値とされる)顔に痣として表現されたのでしょう。成園はこの絵について「痣のある女の運命を呪い世を呪う心持ちを描いた」(カタログより)と語っています。その痣を隠すこともなく正面を向いた顔と瞳、少し開いた唇は、男性社会の画壇ととりまく世間に向けた挑戦的な異議申し立てです。

しかし、この「無題」に対して、世間は揶揄をもって応じます。『無題』を求婚広告と捉えたパロディのような記事が掲載され、「絵のタイトルが『無題』とは卑怯」と本質とはかけ離れた揚げ足取りの批評が浴びせられます。このセカンドレイプ、”物言う女性”へのバッシングが、『無題』のメッセージの正当性を補強したのも皮肉でしょう。

|

| ▲『伽羅の薫』(大正9年/大阪市立美術館)。この展覧会で、横に並べられた『無題』と同時に2枚見ることが出来るのは、なんとも贅沢です。 |

そして展覧会では、その『無題』の隣に、対照的だけど劣らぬインパクトのある作品が展示されています。

題して『伽羅の薫』。「年増美」をテーマにしたというこの絵は、母の千賀がモデルを務め、島原の遊女を等身大に描いています。これまでのリアリズムの貫かれた成園の絵と違い、細長く引き延ばされた女体と、大きく描かれたかんざしなど、漫画的なデフォルメがなされています。煙るように描かれた赤い着物と黒い影は、炎と闇が遊女にまとわりついているようにも見えます。

注目されるべきはその顔で、刻んだ皺の上に厚く塗られた化粧は、決して醜く哀れに描かれてはいません。その月日を刻んだ女がする装いでしか生まれない重厚な美として表現されています。それは半ば人で半ば神の姿で、人間社会では最下層の遊女が”聖なる娼婦”として描かれているようです。遊郭で育ち、遊女を描いてきた成園だからこそ描くことができる宗教画(イコン)のようにも思えます。

社会と内面を掘り下げて男社会に刃を突き立てた『無題』。当時も賛否両論だったという『伽羅の薫』で切り開いた新境地。20才の文展入選から10年も経たずに成園はこれほどの絵を描く画家へと成長しました。しかし、この2枚が成園の絶頂になってしまったのです。それも本人の望まなかった運命の変転によって。(

後篇へつづく)

さかい利晶の杜