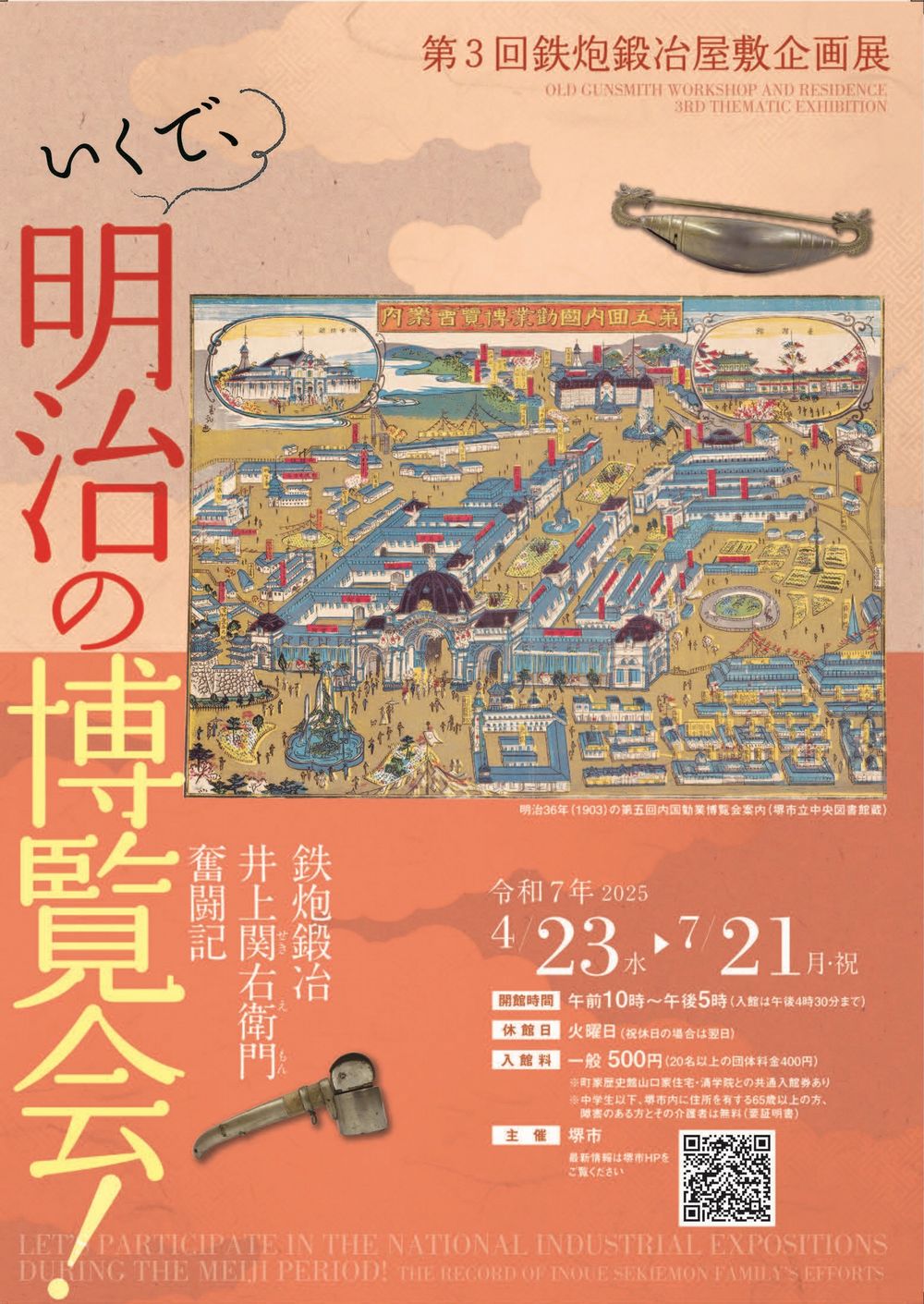

第3回鉄炮鍛冶屋敷企画展「いくで、明治の博覧会!ー鉄炮鍛冶井上関右衛門奮闘記ー」レポート

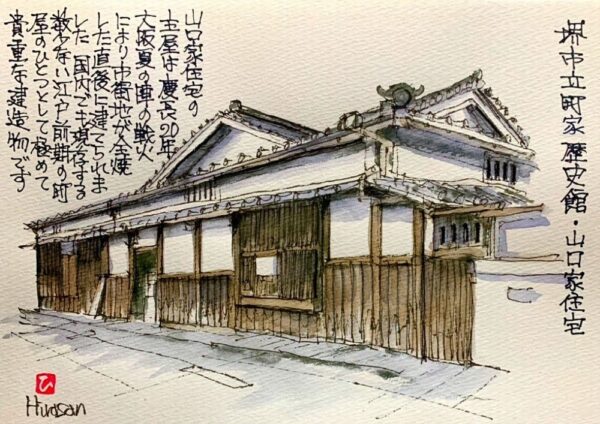

堺区の環濠エリアの北端にあたる、いわゆる「ななまち」と呼ばれるエリアは、太平洋戦争の空襲の被害を受けず比較的古い建物が残っているエリアです。中でも鉄炮鍛冶屋敷として知られる井上関右衛門家住宅は、堺市に寄贈され、保存修理が施され堺市立町家歴史館井上関右衛門家住宅として一般に公開されることになりました。屋敷自体も貴重なものなのですが、井上家が大切に保管していた数万点ともいわれる資料が発見され、それは鉄炮の歴史が書き換えられるほどの貴重なものだったといいます。鉄炮鍛冶屋敷での展示は、そうした資料に基づくもので、これも見所です。

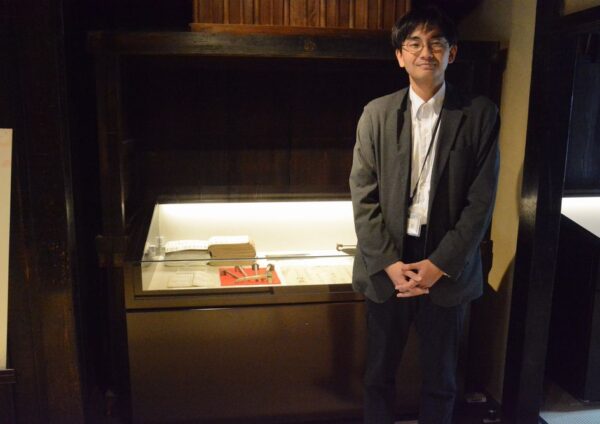

今回の記事は、町家歴史館となって初の取材、2025年4月23日にスタートした、第3回鉄炮鍛冶屋敷企画展「いくで、明治の博覧会!ー鉄炮鍛冶井上関右衛門奮闘記ー」の取材レポートです。案内してくださったのは、堺市文化財課の江坂正太さんです。

■常設展示

井上家は、江戸時代に堺で活躍した鉄炮鍛冶で、多くの武家と鉄炮の取り引きをしていました。特に、大洲藩(現愛媛県大洲市)加藤家とは深い繋がりを持っていました。江戸時代を通じて武家の取引先を増やし、天保13年(1842)には61もの武家と取り引きを行うまでになりました。

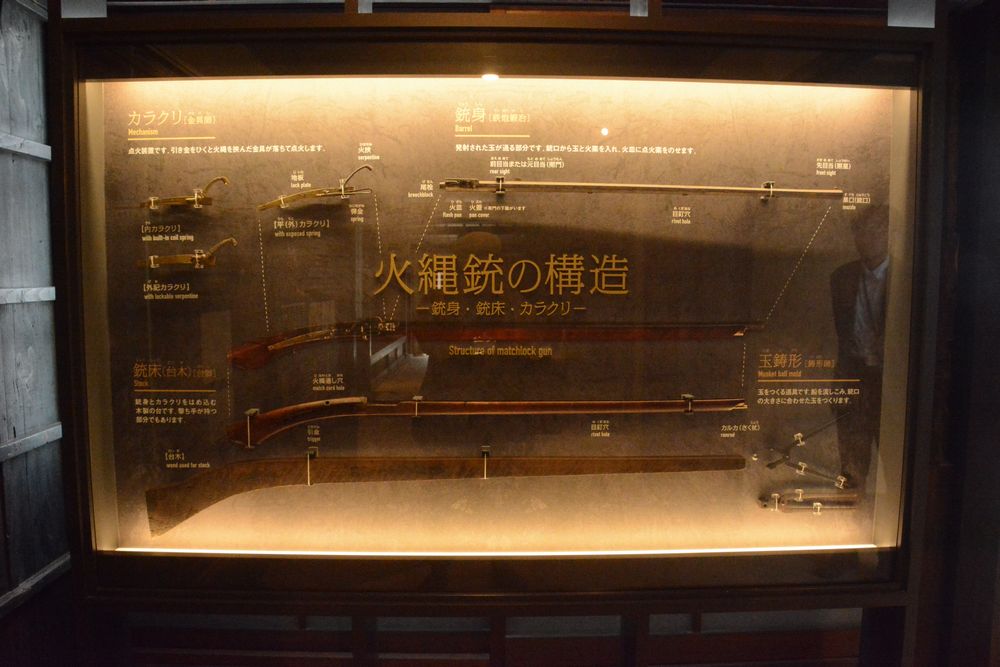

鉄炮鍛冶屋敷の中に入って、まず最初に目を惹くのは、仕上場に飾られた火縄銃の分解展示です。

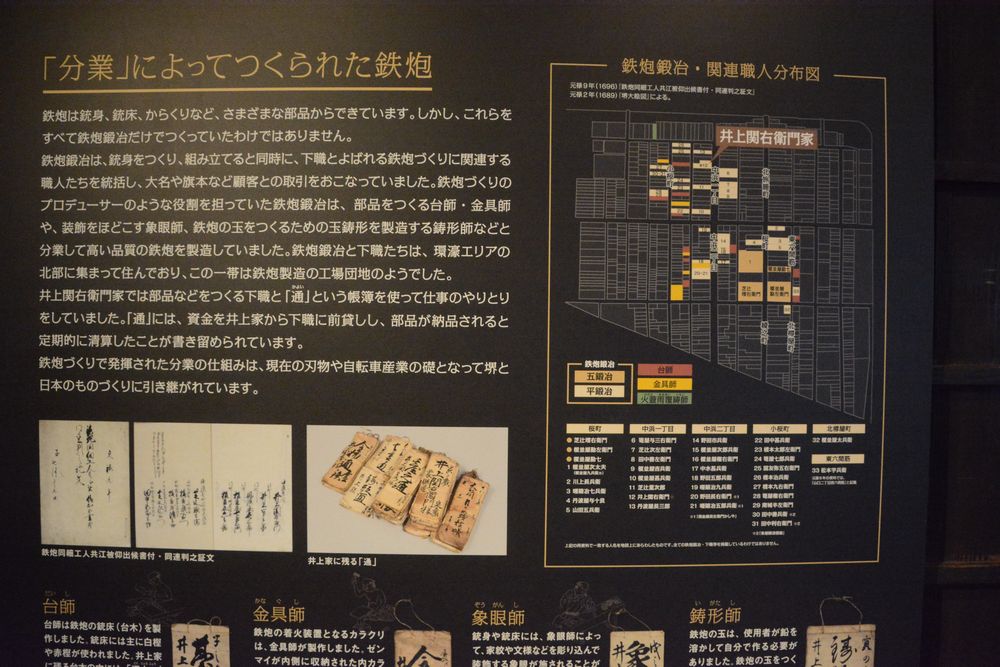

火縄銃は、大きく三つのパーツに分かれます。銃身、銃身を支える台木、そして発射装置であるからくりです。堺の鉄炮鍛冶が独特なのは、これらのパーツを分業制で作っていたこと。銃身を作るのは、井上家などの鉄炮鍛冶。この鉄炮鍛冶を頂点として、台木は台師、からくりは金具師、他にも火蓋雨覆鋳師など様々な職人がいます。鉄炮鍛冶に対して、その他の職人は下職と呼ばれました。下職の職人が作ったパーツは、鉄炮鍛冶の元に収められ、鉄炮鍛冶によって組み立てられ完成したのです。

江坂「興味深いのは、職人同士の住居の近さです。火蓋雨覆鋳師なども含め、井上家の近所にも職人が密集しています」

つまり、町全体が、ひとつの工場として機能していたのです。こうした分業体制の様子も井上家から発見された資料で分かってきたことでした。

通り土間を抜けると、かつては駐車場になっていた場所に鍛冶場が建っています。発見された絵図に基づいて新築されたのです。鍛冶場には、鉄炮鍛冶たちが鉄を打つディスプレイや鍛冶体験コンテンツなどがおかれています。

ここでは、銃身の鍛冶工程パネルも興味深いものでした。普通の銃身は、平たい板を筒状に丸めるだけの荒巻という工程を経ただけのもので「うどん張り」と呼ばれるものです。しかし、これだけだと壊れやすい状態です。そこで「うとん張り」の銃身に帯状の細い鉄をぐるぐると巻き付ける「葛巻」という工程を経ることで、頑丈な銃身を作り上げるのです。

井上家のもう一つの見所は、堺市指定文化財に指定されている建物自体です。 「大坂の食い倒れ、京都の着倒れ」に対して「堺の建て倒れ」といわれるほど、建物に凝るのが堺気質です。同じ町家歴史館である重要文化財山口家住宅もその豪華さに目を見張りますが、この井上家だって負けていません。新座敷の床脇にある三段の違い棚は、山口家にもない珍しいもの。今回の保存修理工事では、おもてなし空間である式台玄関や茶室が見事に復原されています。ぜひ、みなさんも足を運んで、江戸時代の堺の洒脱な住居の中に身を置いてほしいと思います。

■企画展

▲企画展第一章の展示。左に目録、中央に矢立、上段真ん中が火箸、右が海老錠。ひねりを加えた火箸のデザインは、現代的でおしゃれ感たっぷりです。右下の賞状は奈良博覧会のものですが、この時は奈良は堺県に含まれていたため、署名は堺県となっています。

これまでの企画展が江戸時代の井上家に焦点をあてたものだったのに対して、第三回の企画展では、明治時代に入ってからの井上家が取り上げられているのですが、テーマはタイムリーに「博覧会」。明治4年ごろから、明治10年過ぎごろまでの間に、日本では全国各地で地方博覧会というものが行われました。

こうした博覧会ブームの背景には、一つは西洋の知識をみんなで勉強しようということ。もう一つは、明治になって仏教を攻撃する廃仏毀釈運動がおき、その過熱ぶりに焦った明治政府は古いものを大切にするようにと指示を出したことがあります。その二つが合わさったことにより、地方博覧会では西洋の最新技術に関連したものが展示される一方で、寺社の寺宝であったり、中には人魚のミイラのような見世物的なものが展示されたりしました。おかげで明治政府の期待した殖産興業を推進する役割はあまり果たせなかったようです。

堺では、明治9年と10年に、南宗寺で地方博覧会が開催されています。出展者として、アサヒビールの創業者である鳥井駒吉や、緞通王と呼ばれた藤本荘太郎らといった堺の名だたる経済人と共に井上家も名を連ねています。鳥井たちは旧家に伝わる骨とう品などは出していたようなのですが、自社の製品として何を出展したのかは資料が無くよくわかっていません。それに対して、井上家では何を出したかの資料も、実際の製品も残っていました。

企画展第一章の展示は、地方博覧会に出品した井上家の目録と実際の製品です。目録を見ると井上家は所蔵品として銀酒杯を出しており、販売品として井上家のマークを入れた真鍮製の矢立(筆記用具)や火箸、海老錠を出しています。ここで思い出されるのは、江戸時代に井上家のような鉄炮鍛冶を頂点として、下職が組織されていた生産体制です。

江坂「下職に金具師さんというのがいましたが、カラクリは真鍮でできていたりします。その関係が明治に入っても多分引き継がれていると思うんです。新しく商売したいといって、矢立とかは下職から購入していると思うんですよ。でも井上さんの名前を出した方が売れるから、井上印をつけて販売した」

▲上の段の賞状を良く見ると、堺の燈台がデザインされています。しかも、初期の下半分に外壁がなかった状態のもの。なかなかに貴重な歴史の証人です。

第二章の展示で取り上げているのは「堺区製産物品評会」。明治時代に堺区? と首をかしげてしまいましたが、実は明治元年に堺県ができ、その下で明治13年に堺区が成立するのです。堺区は明治14年に堺県が大阪府に編入されても残り、明治22年まで存在し、その後堺市となります。明治時代の堺区は、堺市の前身と言えるのです。

江坂「(明治の)堺区を前面に出した展示は、今回が初めてなのではないかと思います」

堺区製産物品評会は堺区の生産品の品質向上を目指して妙國寺で開催され、当然のように井上家は出品し、展示されている資料によると明治20年になっても鉄炮で賞をとっています。堺博覧会では出していなかった鉄炮ですが、こちらでは出しており、明治維新から20年たっても井上家では鉄炮を作り続けていたことがわかります。

展示品には、出品札や入場券といった普通はすぐに無くなってしまうようなものもあり、井上家資料の物もちのよさに感心させられます。

▲案内してくださった江坂さんと、第三章の展示。

第三章では、全国規模の博覧会である、内国勧業博覧会をとりあげています。明治10年にはじまり、全5回開催されたこの博覧会は、第五回が大阪で開催され、第2会場が堺の大浜公園であったことをご存じの方もいるでしょう。井上家は、皆勤賞で5回すべてに出品しています。

展示品には、カラフルな会場マップなどもありますが、まず注目は鳥井駒吉の出した広告です。ここには鳥井駒吉の日本酒がスペインやフランスの博覧会で受賞したことが書かれています。このように博覧会で評価されるというのが、当時価値のある宣伝材料だったことがわかります。

資料を見ると、井上家も鉄炮や包丁、生け花用のハサミ、さらには醤油など様々なものを出品しています。審査してもらうための資料として出品物の解説書も残っており、明治にはいっても熱心に商売をしていた様子がうかがえます。

江坂「井上家に70ぐらい包丁が残っていますが、おそらく江戸時代には作られたものではなくて、明治に入ってから他の職人に作ってもらって井上印で販売したのでしょう」

▲企画展第四章の展示。大小のケース類等が並ぶ。

最後の第四章は、展示品の運搬や展示につかったケースなどの道具類です。展示品をとめていた紐や、キャプションまで残っていることで、銀の匙やレンゲなどを作って出品していたことがわかります。

また、奥にたててあるのは、「細工処」と書かれた看板です。江戸時代は鉄炮鍛冶として名をはせた井上家も、これまで見てきたように明治時代にはいると矢立や火箸、包丁や醤油まで作るようになっていました。「細工処」の看板は明治に入り、多角化していった井上家の商売の様子を象徴しています。

いかがだったでしょうか。背景になにがあるかがわかると、奥深さにうならされることしきりでした。何より、全国の大名を相手に商売をしていた井上家が、廃藩置県でいっきに取引先が無くなったにもかかわらず様々な工夫をこらしてしぶとく生き残っていった姿には驚かされます。企画展の会期は7月21日まで。興味をもたれた方は、ぜひ一度足を運んでください。

鉄砲鍛冶屋敷

堺市堺区北旅籠町西1丁3−22

web:https://www.sakai-machiyamuseums.com/teppoukaji/