ど☆さかい サミット VOL1 Wake up SAKAI!!

|

| ▲70名近くの人々を集めて開催された「ど☆さかいサミット」。 |

|

|

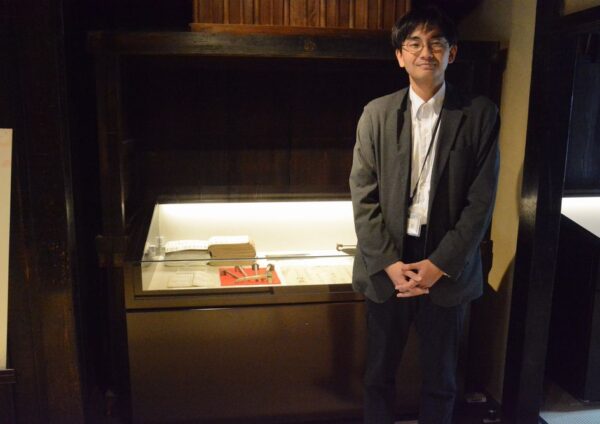

| ▲ファシリテーターの渕上哲也さんが司会を務めます。 | ▲前日は雪が舞い、天候不順の中、予想を上回る大人数の参加者でした。 |

|

| ▲70名近くの人々を集めて開催された「ど☆さかいサミット」。 |

その中で朝岡さんが取り上げたのは、新潟県の『大地の芸術祭』。2000年に過疎化に苦しむ越後妻有(えちごつまり)で始まり、以後三年ごとに開催。第1回では28集落が参加し16万人以上の入場者を集め、2012年・第5回では102集落が参加し50万人近くもの入場者が訪れる大規模な祭りになったのです。

|

|

| ▲アートといえば、美術館やギャラリーなどに飾られたものというのが日本では一般的な認識です。 | ▲「大地の芸術祭の里」の作品から。「ファウンド・ア・メンタル・コネクション3 全ての場所が世界の真ん中」マリーア・ヴィルッカラ。(撮影/安齋重男)。土地の風景や産物をアートに。 |

|

|

| ▲「花咲ける妻有」草間彌生。(撮影:中村脩) | ▲「棚田」イリヤ&エミリヤ・カバコフ(撮影:中村脩)。アーティストと地元の住民が一緒になってアート作品を作り上げていくことも少なくありません。その過程も含めてアートなのです。 |

|

|

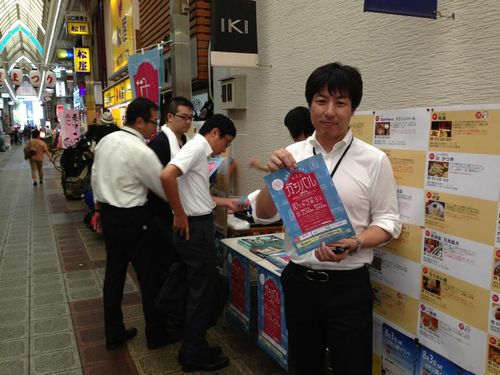

| ▲若くして堺東駅前商店街の会長になった矢本憲久さん。『堺東の大統領』の異名がぴったりの八面六臂の活躍です。 | ▲『ガシバル』など多くのプロジェクトを成功させてきた矢本さんですが、「人材育成が大切」と将来を見据えます。 |

|

|

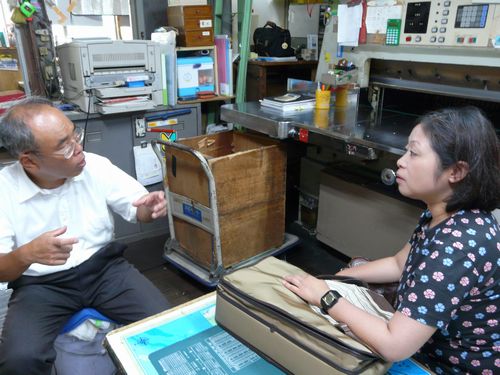

| ▲20年近くインターネットでメディア発信を続けてきた『つーる・ど・堺』社長の田中幸恵。『グローバルでローカルな新メディア』作りに挑戦してきました。 | ▲『つーる・ど・堺』の母体である『ホウユウ株式会社』は印刷屋さん。町が元気になることで印刷屋さんも元気になる。堺で頑張るお店を紹介し、一緒に元気になることを目指します。 |

|

|

| ▲ロスジェネ世代だからこそ、人とのつながりが大切という市民活動家の石橋尋志さん。 | ▲婚活サークル『若者支援1484』では、しめ縄づくりイベントで婚活したり、『南大阪FB交流会』などユニークな活動を展開。『逆襲のロストジェネレーション』なるか? |

|

|

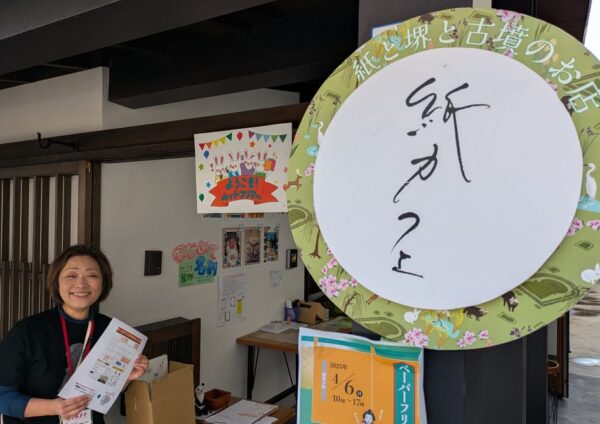

| ▲『紙カフェ』店長の松永友美さん。「紙cafeでアナログで発信するようになって、堺外の人でもFaceBookでイイネを押してくれる人が増えた。アナログとデジタルの相乗効果が生まれている」 | ▲”つながりの場を拓く堺モノ”として、堺産のもの、手で触って親しめるものにこだわった結果、いつのまにか堺で町づくりに携わっている人々がつながるようになりました。 |

|

|

| ▲さびれた綾ノ町東商店街に乗り込み、閉店した呉服屋をクリエイターたちの集う工房に再生した指物大工の辻大樹さん。 | ▲「日々の生活が大変で町づくりをしているという実感は無いのですが、『あをい屋』を訪ねてきた誰かと一緒に何かをして、それが町づくりになっている」辻さんの活動を応援する仲間たちによって、人の流れが少しずつ生まれてきました。 |

|

|

| ▲「これだけの大都市に美術館がない。ギャラリーも数えるほど」と『ギャラリーいろはに』のオーナー北野庸子さん。堺が文化都市を名乗るのであれば美術館が無い現状を放置しておけないはず。 | ▲カナダと堺のアーティストを交互に派遣しあうなど、北野さんは国際交流を盛んに行っています。 |

|

|

| ▲模造紙の中央に大きくテーマを書いてテーマトーク。発言者はキーワードを書き込んでいきます。松永さんのテーマは『場』。 | ▲朝岡さんのテーマは『アート』。第一回目のセッションは、テーマに関連深い活動をしている方が集まる傾向にありました。 |

|

|

| ▲二回目のセッションでは、様々なジャンルの人が交錯することになり、議論が加速。 | ▲しだいに議論も熱を帯びます。『樋口デザイン事務所』の樋口さん。 |

|

| ▲まだまだ話し足りない。 |

|

|

| ▲20代、学生の姿が目立ったのも、この種のイベントとしては特徴的でした。地域支援グループNUSSなどで活動する山下さん。 | ▲気鋭のアーティスト・Ren Hasudaさんは、『ギャラリーいろはに』のアートスペースでの展示、『あをい屋』でのライブアートイベントを行うことに。 |

|

| ▲そういえば、こんな人(?)の姿も……。 |