堺能楽会館フィナーレ公演「猩々」レビュー

堺能楽会館の終幕が迫っています。

初代館主大澤美代さんが、ダイトクビルの中庭に建ててから56年の月日が経ちました。珍しい個人所有の能楽堂として親しまれてきましたが、建築基準も当時より厳しくなったこともあり、ダイトクビルの撤去が決定。それに伴い堺能楽会館も長い歴史に終止符を打つことになりました。

堺能楽会館は、現館主大澤徳平さんの意向で、能楽に限らずクラシック音楽や海外の民族音楽・芸能、現代演劇まで様々なジャンルの舞台芸術がのぼった能舞台です。その別れを惜しんで、2025年中には様々な公演が行われています。

7月6日は、堺能楽会館の開館1周年記念公演の際にも舞台を踏んだという、人間国宝大槻文蔵さんを迎えて堺能楽会館フィナーレ公演番組「猩々」が開催されました。その様子をレポートします。

■第一部

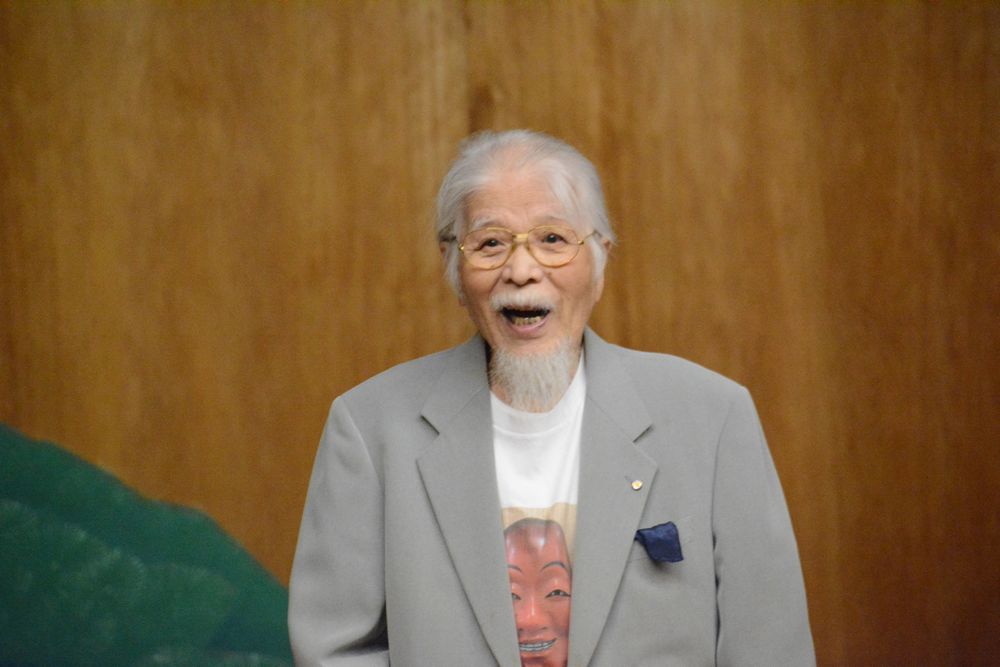

▲舞台で挨拶される大澤徳平館主。今年93才の記念Tシャツを着用されていました。

この日は、固定座席150席の所に補助席を出しても足りないほどの盛況ぶり。

第一部のプログラム、まずは館主大澤徳平さんの挨拶からはじまりました。多くの人にとって、最大の関心事は、この堺能楽会館の行く末だったでしょう。というのも、当初堺市への寄贈を申し出たものの、移転費用と維持費を理由に断られていたからです。その後大澤さんは、人気テレビ番組の「開運! なんでも鑑定団」に出演してアピールするなど、移転先探しに努めてきました。その結果、この日のお話しによると、何か所か移転を希望するところが現れているとのこと。候補の中には、堺市内もあるそうで、堺市民としては市内へ移転してもらえれば言うことがないのですが、さてどうなることか。続報を待ちたいところです。

▲座談会の様子。向かって左端のパネルは、大澤さんの姉辻本桂里さん。老若男女のお弟子さんが大澤さんを囲みます。

続いて、座談会ということで、大澤館主を囲んで、大澤さんのお姉さんである辻本桂里さんの教え子たちが舞台に登壇し、往時を懐かしむトークを続けました。

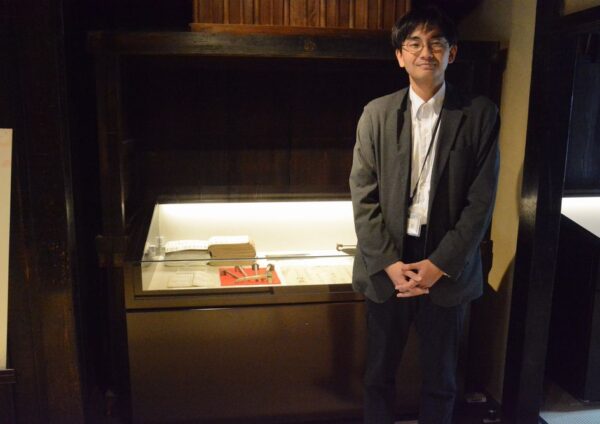

そこから赴きをかえて、能楽初心者にもわかりやすい、能楽のお話しコーナーです。登壇されたのは、観世流シテ方の齊藤信輔さん。軽妙な語り口で、能の作品を登場する役柄などで五つに分類する「五番立」について、実演を交えて解説してくれました。

▲能を演目で分類した「五番立」に対応した演目を演じる初心者にもわかりやすいコーナーでした。

一番目は「神の登場」として、客席と一緒に「高砂」を謡うところから。なかなかの無茶ぶりに驚かされましたが、さすがに能楽ファンも多かったことでしょう。客席からは大きな声があがりました。

そこから、「男の世界」「女の世界」「狂の世界」「鬼の世界」の四つは、実演によって解説されたのでした。

能が何を表現してきた芸術なのか、そのエッセンスを抽出した形で分かりやすく提示していただけたコーナーでした。

■第二部

▲「猩々」のワキは福王知登さん。孝行息子が猩々との出会いを語ります。

第二部はお待ちかね、人間国宝大槻文蔵さんによる「猩々」です。

猩々(ショウジョウ)といえば、オラウータンの別名だったり、映画「もののけ姫」に登場する猿のような怪物として知られていたりしますが、もともとは中国の想像上の生物です。能の「猩々」では、そこから想像を膨らませて中国のお酒好きの精霊のような存在のお話しです。親孝行な青年が夢のお告げにしたがって、酒の販売をしたら上手くいった。そのお客の一人が猩々で、いくら酒を飲んでも酔わない猩々と青年は酒を酌み交わし、猩々は青年を讃える舞いを舞い、お酒が尽きることのない酒壺を残して去っていくというのが、その内容。

第一部の解説を担当した斎藤さんによる物語の解説からはじまり、笛や鼓といった楽器を担当する囃子方が登場。笛のひと吹きを合図に、橋掛かりにワキが登場。例の親孝行の青年です。

ワキは、まずは、能舞台の正面からみて左奥にあるシテ柱の前で物語の前半部について語ります。そして、舞台を斜めに横切って、右前のワキ柱の前で跪きます。場面転換し、猩々の棲み処である川のほとりで、猩々の登場を待つのです。

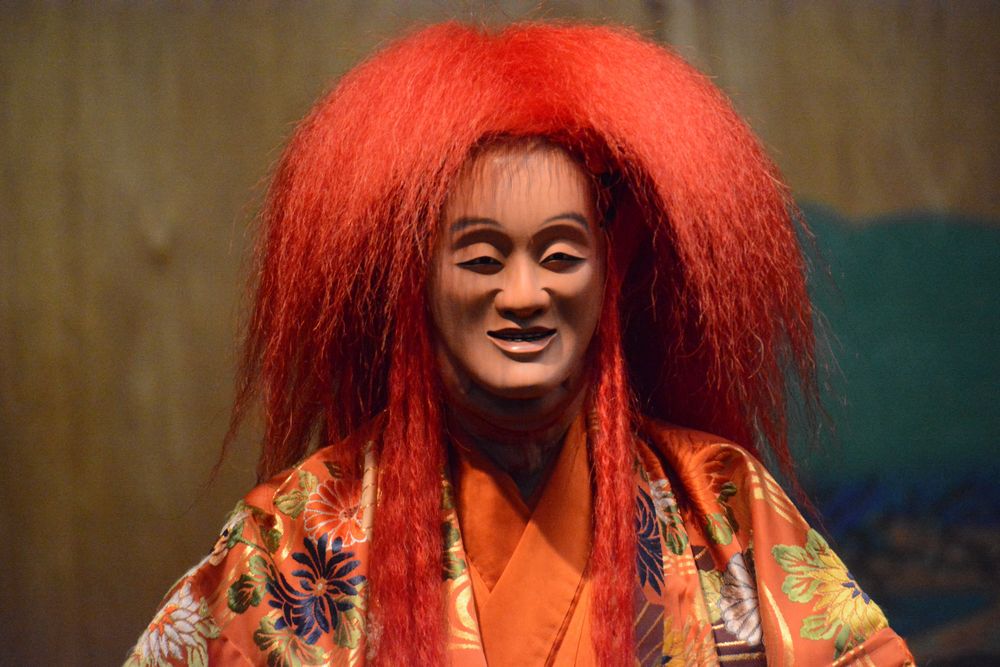

▲橋掛かりに猩々が登場。

囃子方の演奏も力を帯び、五色の幕があがると、いよいよ橋掛かりに猩々が姿をみせます。その瞬間、能楽堂の景色は一変します。緋色の豪華な衣装は、黒衣の囃子方、寒色のワキ方との対比もあって、一層映えます。それだけでなく、ただ一歩一歩、ゆるやかに歩く姿のなんと美しいことか。シテ柱の前まできて、方向転換し、腕をわずかにあげる。その流麗なこと。

やがて猩々は舞台を自由に舞い始めます。扇を持つ右手、持たぬ左手の形も芸術品としての美しさをキープし続けます。わずかな一歩、わずかな手の動き、わずかな向きの変化が、あまりにも雄弁です。よく無表情の比喩表現を「能面のよう」といいますが、舞台上の能面は正反対。わずかな傾き、陰影によって千変万化し、豊かな表情を見せてくれます。

▲素晴らしい能舞台で、素晴らしい演者が、素晴らしい能面や装束をつけて演じると、とんでもない芸術の世界が生まれるのだと知れました。

しだいに、猩々の動きがわずかに早くなってきました。青年との2人だけの宴の興が乗ってきたのでしょう。足を踏み鳴らし、扇が宙に翻ります。猩々の喜びが舞台に広がり、言祝ぎの幸せが空間に満ちていきます。

ですが、幸せな時間にも終わりがきました。猩々もさすがに飲み過ぎたのか、扇が閉じられて舞も仕舞いです。猩々とワキ方の青年が橋掛かりの向こうへと消え、幽玄の時は終わりました。

▲美の極致のような舞いを堪能。

これ以上ないというぐらいフィナーレ公演らしい演目でした。

というのも、江戸時代より続く大澤家は明治に入って酒造業で財を成した一族です。堺能楽会館ができた頃には、堺の酒造業自体が衰退していましたが、銘酒に酔うように、幽玄の世界に酔うようにと築かれたのが堺能楽会館でした。「猩々」はぴったりだったのです。

また、今回の公演では、動画を含めて複数のカメラマンが撮影を行っていたのですが、舞台が終わった瞬間、カメラマンたちが口々に「猩々」の存在や動きが信じられないぐらい美しい事や一糸乱れぬ囃子方の演奏の素晴らしさを讃え始めました。

「出てきた瞬間から、(カメラをむけるのに)夢中になりました」

「(体を)動かすところ以外が、まったく動かないなんてありえない」

「(複数の楽器なのに)一音にしか聞こえない」

普段から「絵」の美しさを追い求める人たちだけに、特別な美しさに魅了されてしまったようでした。

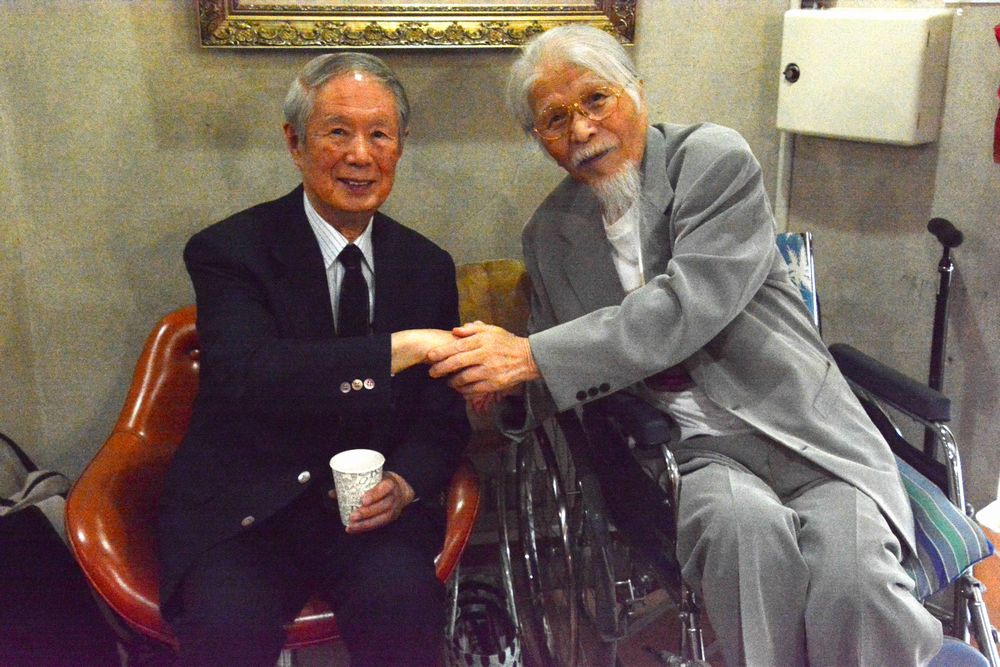

▲上演を終えた大槻文蔵さんと、大澤徳平館主。

この日のお客様の中には、近所の方も多く足を運ばれていたようです。話を伺うと、普段は能楽にはなじみがなかったけれど、堺能楽会館が閉館するということを耳にして初めてチケットを買ったという方が何人もいらっしゃいました。表現者の中にも、最後の機会になんとしても舞台を踏みたいと、公演を企画されている方もいるようです。まだチャンスはありますので、一人でも多くの方に堺能楽会館を訪れてほしいと思います。

堺能楽会館

〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町3丁4−7